Francisco de Goya vino al mundo en Fuendetodos, un pequeño pueblo zaragozano vinculado a su madre. Su padre, Braulio José Goya, era dorador (un oficio que mezclaba arte y paciencia) y tenía raíces vizcaínas; su madre, Gracia Lucientes, provenía de una familia rural con cierta comodidad. El matrimonio tuvo seis hijos siendo nuestro protagonista el cuarto de ellos.

Los primeros pasos

Según contó su hijo Javier en 1832, el pintor empezó a dibujar con apenas trece años en la Academia de Zaragoza, bajo la tutela de José Luzán. El propio Goya recordaría después que su maestro le hacía copiar las mejores estampas de su colección, todo un ejercicio de paciencia y aprendizaje visual. Sin embargo, sus primeras obras no muestran del todo la influencia del estilo barroco de Luzán; el joven Francisco ya apuntaba maneras propias. Más adelante se formó con Francisco Bayeu, un pintor destacado que acabaría siendo una figura clave en su evolución artística.

Los primeros pasos de Goya en Aragón fueron humildes, pero ya dejaban entrever su talento. Se le atribuye, hacia 1765, un relicario hoy perdido en su pueblo natal, Fuendetodos, y algunas pinturas religiosas destinadas a la devoción privada. Sin embargo, el joven artista soñaba en grande: sabía que, para triunfar, debía llegar a la Corte. En 1763 hizo las maletas y se fue a Madrid, siguiendo los pasos de su mentor y pariente Francisco Bayeu, que trabajaba en la decoración del Palacio Real. Allí Goya intentó abrirse camino: pidió una pensión en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y, tres años después, se presentó a un concurso de pintura. Pero la fortuna no le sonrió.

Ansias joven de volar

En un gesto de audacia y ambición, Goya a sus veinte años decidió lanzarse a la aventura por su cuenta y viajó a Italia, sin mecenas ni ayudas. Él mismo recordaría más tarde, en una carta al monarca Carlos III, aquel viaje que lo llevó a Roma en 1771, aunque los documentos más recientes revelan que partió en realidad en 1769, justo después de comprometerse en matrimonio. La tradición cuenta que vivió en la Strada Felice (la actual Via Sistina), el animado barrio de los artistas, en casa del pintor polaco Taddeus Kuntz.

Pese a no haber pruebas firmes de ello, encaja bien con el espíritu del joven Goya. Durante ese periplo italiano, que plasmó en su famoso Cuaderno italiano, recorrió ciudades como Bolonia, Venecia, Parma y Milán, regresando por Génova y Marsella. Un viaje que fue, más que un desplazamiento, su verdadero bautismo artístico.

1771 será un año importante ya que es cuando envió a la Academia de Parma un lienzo ambicioso, «Aníbal vencedor que por primera vez mira Italia desde los Alpes», con el que obtuvo una mención honorífica que incluso fue destacada por el Mercure de France al año siguiente. De vuelta a España, entre mayo y julio de 1771, recibió su primer gran encargo: pintar el fresco del coreto de la basílica del Pilar de Zaragoza, «La adoración del nombre de Dios«.

La Real fábrica de tapices

El 3 de enero de 1775, Goya dejó atrás Zaragoza rumbo a Madrid, donde llegó una semana después, allí lo esperaba un trabajo estable y prestigioso: pintar cartones para tapices en la Real Fábrica de Santa Bárbara, con un sueldo de 8.000 reales al año. Había conseguido el puesto gracias a la recomendación de su cuñado y mentor, Francisco Bayeu, aunque más tarde Goya presumiría de que fue el mismísimo Mengs quien lo llamó desde Roma para servir al rey. Sus primeros diseños, terminados en la primavera de 1775, formaban parte de una serie destinada al comedor de los príncipes de Asturias en El Escorial. Los temas, elegidos personalmente por el monarca, giraban en torno a la caza, una afición que marcaría tanto su obra como su vida. Perros, escopetas y paisajes rurales se convirtieron en su nuevo campo de batalla artístico.

En 1777, Goya soñó con regresar a Italia junto a Mengs, pero el destino tenía otros planes. A finales de ese mismo año cayó gravemente enfermo, lo que frustró el viaje, aunque no detuvo su carrera. Desde Madrid, recibió nuevos encargos: dos series adicionales para la Real Fábrica de Tapices, que consolidaron su posición en la Corte y en su economía ya que el pintor pudo comprar su propio hogar en la calle del Desengaño nº 1 donde residiría durante más de dos décadas, en pleno corazón del Madrid ilustrado, mientras su arte crecía en fama y en audacia.

El reconocimiento de un virtuoso

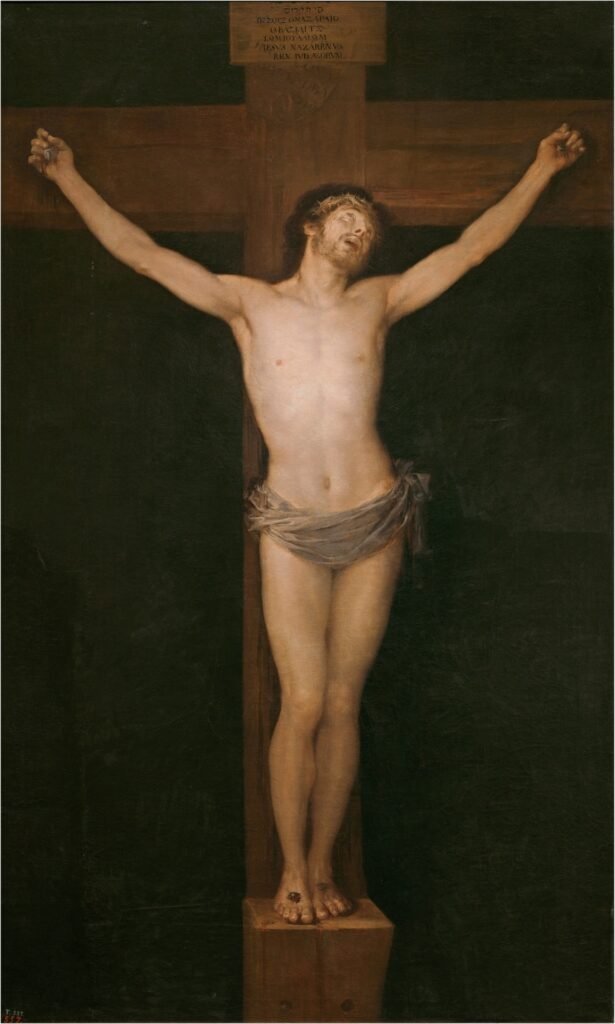

En 1780, Goya alcanzó el reconocimiento oficial con su «Cristo crucificado«, que le abrió las puertas de la Real Academia de San Fernando. Poco después volvió a Zaragoza para pintar la cúpula del Pilar, pero el rechazo de su obra (considerada demasiado oscura) provocó una ruptura con su cuñado Bayeu. Herido en su orgullo, el artista se reafirmó con un nuevo encargo del ministro Floridablanca: La predicación de San Bernardino de Siena, que restauró su prestigio.

Durante los años 80, Goya se consolidó como retratista de la élite ilustrada. Pintó a Floridablanca, al infante don Luis y a figuras como Jovellanos o Ceán Bermúdez. Su estilo, cercano y penetrante, revelaba un nuevo modo de mirar al poder y a la sociedad: con curiosidad, talento y una creciente independencia artística.

En 1785, Goya alcanzó un nuevo peldaño en su carrera al ser nombrado teniente director de Pintura de la Real Academia de San Fernando. Apenas un año después, tras reconciliarse con su cuñado Bayeu, llegó el gran reconocimiento: fue designado pintor del Rey, con un sueldo de 15.000 reales. Su talento, constancia y ambición lo habían llevado, por fin, al corazón del poder artístico de la corte. A finales de los años 80, Goya vivía su mejor momento. Su posición en la corte era envidiable: trabajaba para la alta aristocracia y, por supuesto, para el propio rey. En 1787 retrató a Carlos III como cazador, una de sus pasiones, y poco después su prestigio lo llevó aún más alto. En 1789 fue nombrado pintor de Cámara, el cargo más codiciado entre los artistas, y retrató a los nuevos monarcas, Carlos IV y María Luisa de Parma, consolidando su lugar en la élite del arte español.

Goya mantuvo una animada correspondencia con su amigo Martín Zapater, en la que se reflejan sus lazos con destacados aragoneses de la Ilustración, como José Yoldi y Ramón Pignatelli, figuras clave en el desarrollo del Canal de Aragón y en la vida cultural de Zaragoza. Aquella conexión con su tierra natal y sus intelectuales culminó en 1790, cuando fue nombrado socio de mérito de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, un reconocimiento que unía su prestigio artístico con el espíritu ilustrado de su tiempo.

Comienzan los males

A finales de 1790, Goya empezó a sentir los primeros síntomas de la enfermedad que, pocos años después, marcaría su vida: temblores, mareos y una progresiva debilidad, de la que hablaba con preocupación en sus cartas a Zapater. En esos mismos años tuvo fricciones con la Real Fábrica de Tapices, pues ya no quería seguir trabajando bajo las órdenes de Maella. Las presiones de la dirección (y de su cuñado Bayeu) lo convencieron de continuar, y así nació su última serie de cartones para el despacho del rey Carlos IV en El Escorial. De esas escenas alegres y campestres solo completó seis, entre ellas La boda y El pelele, auténticas joyas de su etapa cortesana. Con permiso del rey, Goya emprendió viaje al sur, pero su salud volvió a resentirse. En febrero cayó enfermo en Sevilla y fue trasladado a Cádiz, donde lo acogió su amigo Sebastián Martínez. Allí, bajo el cuidado de otro de sus grandes compañeros, el erudito Ceán Bermúdez, el pintor pasó una de las etapas más delicadas de su vida.

De vuelta en Madrid en 1793, Goya se reinventó. Presentó a la Academia una serie de pequeños cuadros sobre hojalata, con escenas taurinas, comedias ambulantes y tragedias cotidianas como «El naufragio» o «Incendio de noche«. Por primera vez pintaba con total libertad, sin encargos ni censura. A pesar de los intentos fallidos por tratar su sordera con electroterapia, su creatividad se disparó. Por esos años permanecía largas temporadas en el sur, entre las ciudades de Cádiz y Sevilla donde se acercó a Manuel Godoy y a los duques de Alba (relación que más tarde alimentaría rumores románticos) y, tras la muerte de Bayeu en 1795, fue nombrado director de Pintura de la Academia. En plena madurez artística, Goya volcó su genio en los Álbumes de Sanlúcar y de Madrid, donde su trazo, firme y preciso, demostraba que ni la enfermedad había podido frenar su talento.

En 1797, Goya regresó a Madrid para renunciar a su cargo de director de Pintura de la Academia: su salud seguía resentida, pero su inspiración, lejos de apagarse, vivía su mejor momento. Liberado de obligaciones, pintó algunos de sus retratos más brillantes, como los de Jovellanos y la célebre actriz La Tirana. Fue también la época de sus enigmáticas Majas, la desnuda y la vestida, obras que alimentaron su fama y el misterio en torno a su relación con el poder. A finales de la década, trabajó para los duques de Osuna en sus inquietantes Asuntos de brujas, decoró la ermita de San Antonio de la Florida y volvió a retratar a la familia real, con una mirada cada vez más crítica y penetrante. En los primeros años del siglo XIX, Goya alcanzó la cima de su arte como retratista. Sus retratos privados muestran una maestría y variedad sorprendentes: nobles y aristócratas posan ante él con naturalidad y carácter. Destacan obras como los retratos del conde y la condesa de Fernán Núñez (1803), la Marquesa de Villafranca pintando a su marido (1804) y la elegante Marquesa de Santa Cruz del mismo año. En cada uno, Goya logró algo más que reproducir rostros: captó la esencia, la humanidad y la vanidad de una sociedad que estaba a punto de cambiar para siempre.

Relevo generacional

En 1803, Goya dio un paso más hacia la posteridad. Compró una casa en la calle de los Reyes (que nunca llegó a habitar) y ese mismo año obsequió al rey con las planchas de sus célebres Caprichos, junto a doscientos ejemplares, a cambio de una pensión para su hijo Javier, que soñaba con ser pintor. El artista se preocupaba así por asegurar el futuro de su familia. Javier se casó en 1805 con Gumersinda Goicoechea, a quien Goya retrató junto a su esposo en dos magníficos retratos de cuerpo entero. Poco después, en 1806, nació su nieto Mariano, a quien el abuelo inmortalizó años más tarde con ternura y orgullo, vestido con elegancia y jugando con un pequeño carretón.

La Guerra de Independencia (1808-1814) y la Quinta del sordo

Durante la Guerra de la Independencia, Goya permaneció en Madrid y, para sobrevivir, juró fidelidad a José Bonaparte. Retrató a miembros del nuevo gobierno, aunque nunca llegó a identificarse con ellos. Su actividad en esos años fue escasa y discreta, marcada por el silencio y la incertidumbre de un país en guerra.

Tras la guerra, Goya fue rehabilitado en la Corte y volvió a pintar para Fernando VII, aunque pronto perdió el favor real frente a Vicente López. Se volcó entonces en su obra más personal, como los retratos privados y las inquietantes Pinturas negras que cubrieron las paredes de su casa, la Quinta del Sordo, adquirida en 1819. Allí convivió con Leocadia Zorrilla, su posible compañera en los últimos años. En 1824, ya cansado y desilusionado con el clima político, obtuvo permiso real para marchar a Francia. Se instaló en Burdeos, donde viviría sus últimos años

Últimos años y muerte

En Burdeos, Goya se volcó en una pintura más íntima y libre. Realizó pequeñas miniaturas sobre marfil y numerosos dibujos en los álbumes G y H, donde mezcló escenas cotidianas con sátiras y visiones fantásticas. Sus figuras, distorsionadas y expresivas, anticipaban ya el arte moderno. Murió en la madrugada del 15 al 16 de abril de 1828, acompañado por Leocadia Zorrilla. Años más tarde, sus restos fueron trasladados a Madrid, para descansar bajo los frescos que él mismo había pintado en la ermita de San Antonio de la Florida.

Bibliografía

Museo del Prado. (Consultado 29 de octubre de 2025). Goya y Lucientes, Francisco de. https://www.museodelprado.es/goya

Fundación Goya en Aragón (Consultado 30 de octubre de 2025). https://fundaciongoyaenaragon.es/